SBI証券は、オンライン証券会社の先駆者として業界を牽引してきた会社です。主にインターネットを通じて株式や投資信託、債券、FX等の幅広い商品を取り扱っています。また、個人投資家に向けた多彩な金融サービスを提供する企業としても評判です。

本稿では、利用者の評判口コミやSBI証券の代表的なサービス、注目の「ゼロ革命」、新NISA・iDeCoの魅力などを紹介していきます。

また、サービスにかける企業の想いなどを取材することができましたので、SBI証券について詳しく知りたいと思う方はぜひ最後までご覧ください。

- SBI証券の基本情報

- SBI証券のあゆみ

- SBI証券利用者の口コミ評判

- 「ゼロ革命」の誕生秘話

- SBI証券で始める新NISAやiDeCoについて

この記事の目次

SBI証券について

SBI証券は、SBIグループの中核企業として主にインターネットを通じて株式や投資信託、債券、FX等の幅広い商品を取り扱う会社です。設立した1998年の翌年にインターネット取引サービスを開始して以来、オンライン証券の先駆者として成長を続けてきました。

2023年には国内で初めて証券総合口座数が1,000万口座、2024年7月には1,300万口座を突破したことからも、リーディングカンパニーとして確固たる地位を築いていることが分かるでしょう。

SBI証券では顧客中心主義を貫き、投資初心者から経験豊富な投資家までが満足できる豊富な商品を揃えています。また、国内株式の取引手数料を無料にするなどの画期的な手数料体系も特徴の一つです。

そんなSBI証券について、担当者の方により詳しい事業内容について取材しました。

事業内容

担当者様

SBI証券は1999年にインターネットでの取引サービスを開始して以来、顧客中心主義を掲げ、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、事業を展開してきました。

特に、業界屈指の安価な手数料体系や魅力ある投資機会(商品・サービス)の提供、安全でより良い取引環境の提供には力を入れてきました。

その結果、個人投資家の皆さまから多大な支持をいただくことができ、業界で圧倒的なシェアを獲得しました。現在、口座数や預り資産残高、個人株式委託売買代金において業界トップの地位を築いています。

また、機関投資家ビジネスの強化など、ホールセール分野における業務拡大を強力に推進することで、オンライン証券業界だけでなく、証券業界全体での存在感を高めています。

創業の背景と目的

SBI証券の創業の背景や目的についても、担当者の方にお伺いできました。

創業の背景

担当者様

現SBI証券代表取締役会長である北尾吉孝により、1999年4月にソフトバンク(株)(現 ソフトバンクグループ(株))の金融子会社としてソフトバンク・ファイナンス(株)が設立され、SBIグループがスタートしました。

さらに1999年7月、ベンチャーキャピタル事業を営むソフトバンク・インベストメント(株)(現 SBIホールディングス)が設立されました。

創業時はインターネットがいよいよ金融に応用されていく時代に差し変わっていく頃でした。パソコンの普及と通信環境ブロードバンド化による「インターネット革命」、日本版金融ビッグバンによる「金融の規制緩和」という2大潮流のなかで1999年に創業し、同年10月には株式売買手数料自由化とともに、イー・トレード証券がネットによる株式売買取引を開始しました。

金融サービスほどインターネットと相性の良い業種は他にないと考えた当社では、時流を捉え、証券事業において株式売買委託手数料の継続的・段階的引き下げを行うことで、真に顧客の立場に立ったサービスの提供に取り組んできました。

SBI証券の沿革

SBI証券はソフトバンク(株)とE*TRADE Group,Inc.(株)が出資するイー・トレード(株)が、SBI証券の前身である大沢証券(株)を100%子会社化したことから始まりました。翌年の1999年には、大沢証券(株)からイー・トレード証券(株)に商号を変更してインターネットの取引を開始しています。

その後、2002年にはオンラインを専業にする証券会社で、初めて主幹事として社債の募集・販売を引受けました。また、2005年には新規公開株式(IPO)における主幹事引受業務を開始しています。2006年には、イー・トレード証券(株)からSBIイー・トレード証券(株)に商号変更し、さらにオンライン専業証券で初めて、証券総合口座数が100万口座を突破しました。

2008年には、SBIイー・トレード証券(株)から現在の(株)SBI証券に商号を変更し、2017年に地方銀行との業務提携を開始するなど、その後も事業の幅を広げ続けていきます。

そして、2023年に証券総合口座が1,000万口座を突破し、2024年7月時点で証券総合口座1,300万口座達成を記録しました。

SBI証券ユーザーの評判口コミ

SBI証券のユーザーたちからは、どのような評判口コミがあるのでしょうか。ここでは、実際の利用者からの口コミをまとめてみました。

手数料も安く初心者でも使いやすい

評判/口コミ

はじめての取引だったので、ネームバリューがあり手数料もそこまで高くないことからSBIに決めました。

主に株主優待目的での保有で頻繁な取引はしていませんが、初心者でも使いやすく満足です。また、自分の保有株や状況、これまでの取引履歴が確認しやすいです。

手数料の安さが、始めてみようと思う大きなきっかけとなったようです。また、取引履歴が確認しやすいなど、操作のしやすさも評判を得ています。SBI証券は投資初心者でも安心して利用できることが口コミからうかがえます。

取引銘柄が多い

利用者がトップクラスに多いことからも分かるように、使用感が良くサポートもしっかりしています。

また、取引銘柄が多く、気に入ったものが見つけやすいのも選んだ理由です。

SBI証券は豊富な商品が魅力の一つです。多くの取引銘柄があることで、自分にぴったりの商品が見つかるようです。さらに、使いやすさやサポート面にも満足していることが分かります。

他社と比べてもSBIが全てにおいて満足

過去に他社のネット証券を4つほど利用してきましたが、手数料、投信本数、ポイント付与の全てにおいてSBI証券が最高レベルでした。

イー・トレードの頃から使用しているので、とても使いやすく満足しています。

いくつかのネット証券を利用している投資上級者からも、高く評価されていました。他社と比べるからこそSBIの良さを感じ、長い期間取引を継続しているようです。

チャートが見やすく快適に利用できる

スマホだけで手軽に取引でき、手数料も安いので使い勝手が良いと感じます。チャートは分単位から年単位まで確認でき、75日線などの表示も見やすく工夫されています。アプリの動作もスムーズでタイムラグがなく、快適に利用できます。

SBI証券ではスマホアプリを利用して取引する人も多いようです。チャートの見やすさや操作のしやすさ、スムーズな動作によってストレスなく使えると高く評価されています。

SBI証券ユーザーの評判口コミのまとめ

SBI証券のユーザーは、手数料の安さや商品の豊富さ、システムの使いやすさ、サポートの手厚さに満足していることが分かりました。

顧客中心主義のSBI証券だからこそ、初心者から上級者まで、どのユーザーにも支持される体制を整えているのでしょう。

SBI証券の代表的なサービス

SBI証券の代表的なサービスにはどんなものがあるのでしょうか。

担当者様に、個人投資家向けや投資経験がない方向けのサービスについて詳しく聞くことができましたので、紹介していきます。

個人投資家に向けた多様なサービス

担当者様

個人投資家向けとしては、投資家たちの多様なニーズに応えるべく、国内株式や投資信託、外国株式、先物オプション取引、FX(外国為替保証金取引)、国内・外国債券等、幅広い商品やサービスを提供しています。

また、投資情報の収集から注文発注までを一貫して行うことができるリアルタイムトレーディングツール「HYPER SBI2」やスマートフォンサイト、アプリなど、多様なチャネル・ツールを提供することで、個人投資家たちの効率的な資金運用をサポートしています。

投資経験がない方向けの商品も提供

担当者様

SBI証券では、さらなる顧客基盤の開拓に向け、少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(iDeCo)における積極的なプロモーションやサービス拡充に努めています。

その他、異業種企業を含むSBIグループ外企業との提携を通じた利便性の高い金融サービスも提供しています。

個人投資家の投資に対するハードルを下げるべく、投資経験がなくてもリスクを抑えて信用取引ができる「はじめて信用」や不動産投資を小口化した「不動産ST」など、革新的な商品を提供し、幅広いお客さまのニーズに応えています。

SBI証券が提供する「ゼロ革命」について

利用者からも評判を集めている「ゼロ革命」は、どのような背景から誕生したのでしょうか。

SBI証券が提供する「ゼロ革命」の誕生秘話や意義について取材しました。

誕生の背景とは

担当者様

SBI証券は創業以来「顧客中心主義」を貫き、圧倒的低コストの売買手数料を実現することで、業界トップのポジションを獲得してきました。

当社グループが「ネオ証券化(手数料ゼロ化)」を掲げる背景には、こうした創業以来の理念に加え、2014年に米国Robinhood Markets社が株式売買委託手数料無料で株取引サービスを提供し始めたことにより、米国証券業界が株式売買委託手数料に依存するビジネスモデルからの転換を迫られたことにあります。

2019年10月には米国の大手ネット証券会社であるチャールズ・シュワブ社が米国株式・ETF・オプション取引等のオンラインでの取引に係る売買手数料の無料化を行いました。日本においても、将来的にこうした手数料無料化の流れが本格化していくものと考え、SBI証券は日本の証券会社として初めてネオ証券化構想を打ち出しました。

ネオ証券化構想の実現に向け収益源を多様化

担当者様

本構想を実現するためには、株式売買委託手数料に依存しない収益基盤の構築が不可欠であり、営業収益に占めるオンライン取引による国内株式売買委託手数料収入比率の大幅な低減を実現するために、収益源を多様化させてきました。収益源の多様化においては、FX取引の増加によるトレーディング収益の拡大や、信用取引の増加による金融収益の伸長の取り組み、その他にも商品ラインナップの拡充などを行いました。

具体的には、クレジットカードでの投信積立サービスや全自動AI投資「SBIラップ」等のストック型ビジネス、顧客からのニーズの高い外国株式取引等のサービス拡充に加え、2013年3月期から継続して業界トップのIPO引受関与率を堅持するホールセールビジネスの強化などです。

強固なシステム体制の構築による懸念の払拭

担当者様

ネオ証券化の実現における最大の懸念点は、急激な顧客数の増加に耐え得るシステム体制の構築でした。

この懸念点への対応として、2023年2月にはシンプレクス・ホールディングス(株)と、主にSBI証券をはじめとしたSBIグループ向けシステムの開発・運用を担う合弁会社としてSBIシンプレクス・ソリューションズを設立し、強固なシステム開発・運用体制を整えてきました。

ゼロ革命の意義

担当者様

「ゼロ革命」(国内株式売買手数料無料化)の意義は、「証券投資の大衆化」にあります。

金融商品・サービスの根幹となる国内株式の売買手数料を無料化することで、アクティブトレーダー層のみならず、若年層、資産形成層を中心としたすべてのお客さまの投資に対するハードルを劇的に下げ、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、広く国民の証券市場への積極的な参加を促進できるものと期待しています。

国内の事業環境については、日本政府が打ち出した資産所得倍増プランのもとで2024年に新しいNISAが開始され、証券投資が一層の関心を集めている状況にあります。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、世界的な金融緩和による市況変化の影響が一定の収束を迎えた中でも、依然として、新しく投資を始める個人投資家は増加の一途をたどっています。

当社では顧客中心主義のもと、お客さまの投資のハードルが下がるよう、お客さまのニーズに耳を傾け、今後もサービスを展開していく所存です。

投資家の多様なニーズに応えるSBI証券のアプリ

SBI証券では投資家の多様なニーズに応えるため、目的に応じて使い分けできる複数のスマートフォンアプリを提供しています。

SBI証券 株 アプリ

豊富な情報量とスムーズな操作性を兼ね備えた、国内株式取引アプリです。投資初心者はもちろん、日々取引を行うデイトレーダーまで幅広く利用できる汎用性の高さが魅力です。

リアルタイムの市況情報やランキングも充実しているため、銘柄分析から注文までを一つのアプリで完結させることができます。

かんたん積立 アプリ

投資初心者向けに設計された積立専用アプリです。「積立スタイル診断」を利用することで、自分に合った投資信託を選べるなど、資産形成の第一歩をサポートする機能が充実しています。

特に、クレジットカード決済による「クレカ積立」に対応している点は魅力的で、ポイントを貯めながらコツコツ投資を続けたいユーザーにとって大きなメリットとなります。

SBI証券 米国株 アプリ

人気が高まる米国株投資に特化したアプリです。最大の特徴は、現地の決算速報や関連ニュースを日本語で迅速に配信してくれる点にあり、英語に自信がない人でも、タイムリーに情報を入手できるため、本格的な米国株取引に挑戦しやすい環境が整っています。

SBI証券 FXアプリ

PC版に劣らない高機能をスマホで実現できるFX専用アプリです。チャート分析機能が優れており、外出先でも本格的なテクニカル分析を行えます。

スピーディーな注文機能や強固なセキュリティも備えているため、中上級者でも満足できる仕様となっています。

SBI証券 先物・オプションアプリ

先物やオプションといった高度な金融商品に対応するアプリです。シンプルで見やすいインターフェースに加え、スピード注文や板注文など多彩な発注方法を搭載しています。

さらに、複雑な損益計算をサポートする高性能シミュレーションツールもあり、戦略的な取引を行う際に頼れる存在です。

取引所CFD アプリ -くりっく株365

CFD取引が初めての方にも扱いやすい、シンプル設計の取引所CFD(くりっく株365)専用アプリです。

わかりやすい画面とワンタップでの発注により、快適な取引環境を実現しました。指定レート通知機能を活用すれば、チャンスを逃さず取引ができます。

店頭CFD アプリ – SBI CFD

スピード感のある戦略的な取引を求める方におすすめの、店頭CFD専用取引アプリです。ワンタップで発注できる「スピード注文」や、相場の流れを読み解く描画機能を搭載しています。

高機能かつ利便性に優れた設計で、ストレスフリーな取引環境を実現しています。

SBI証券 スマートアプリ

取引アプリではなく、セキュリティ強化のための認証専用アプリです。生体認証を活用した「FIDO認証」に対応しており、不正ログインのリスクを大幅に低減します。

SBI証券を利用するなら、このアプリの併用がおすすめです。

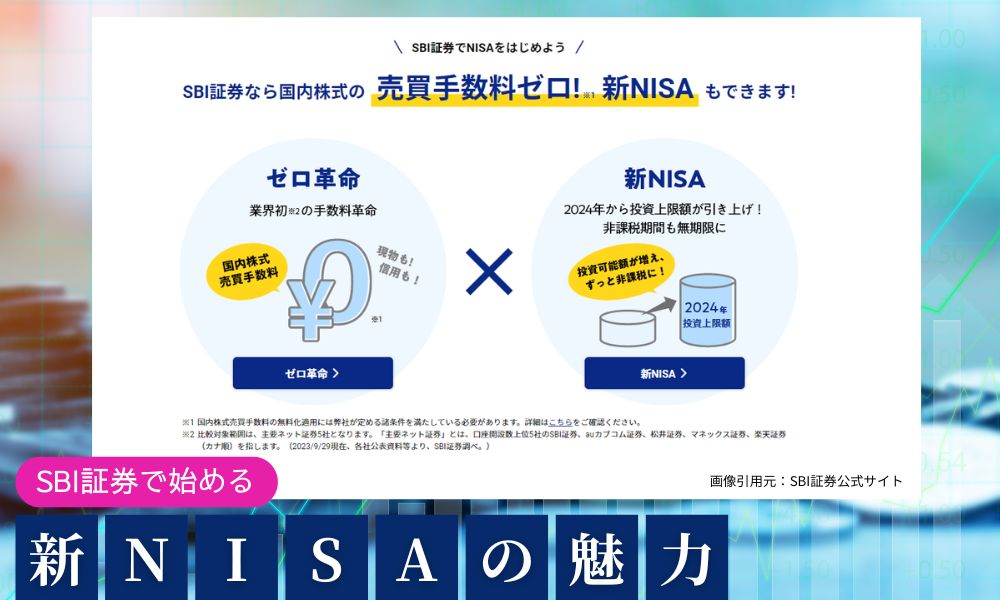

SBI証券で始める新NISAの魅力

SBI証券で新NISAを始めると、投資家にとってどのような魅力やメリットがあるのでしょうか。

NISAとは国が作った税制の優遇制度で、投資で得た利益が非課税になるのが特徴です。2024年から新NISAとなり、投資枠の拡大や無期限の非課税期間になったことで、利用者にとって使い勝手のいいものになったと注目されています。

ここでは、SBI証券で始める新NISAの魅力について解説していきます。

手数料が0円

SBI証券では、新NISAにおける以下の3つの取引手数料を無料にしています。

- 投資信託買付手数料(インターネットコースのみ)

- 国内株式売買手数料

- NISA口座での米国株式、海外ETF売買手数料

通常、新NISAでは商品を購入・売買する際に売買手数料がかかってきます。そのため、手数料を無料にしているサービスは、SBI証券の魅力であるといえるでしょう。

好きなポイントが貯まる・使える

SBI証券では、投資信託の保有や提携のクレジットカードで投資信託を購入すると、VポイントやPontaポイント、dポイントなどのポイントを貯めることができます。

貯めたポイントは1ポイントで1円としてショッピングや投資信託・国内株式の買い付けが可能です。

お得に好きなポイントを貯めて有効活用ができるため、SBI証券での新NISAは支持されているのでしょう。

商品ラインナップが豊富

豊富な商品ラインナップも、SBI証券で新NISAをはじめるメリットの一つです。

長期積立に適している投資信託では、2024年1月時点で取扱本数が2,600本を超えています。また、IPO(新規公開株)や米国株式の取扱銘柄数も多いのが特徴です。

商品ラインナップが多ければ、初心者から上級者まで幅広い層にぴったりの商品が見つかるでしょう。また、後から他の商品に投資したいとなった場合にもすぐに取引ができるので安心です。

SBI証券で始めるiDeCoの魅力

SBI証券にはiDeCoを安心して始められるいくつかの理由があります。

iDeCoとは、将来に備えて自分で運用する私的年金制度です。掛金や運用益、給付を受け取る際に節税のメリットがあるため新NISA同様、注目されている資産形成の一つです。

ここでは、SBI証券でiDeCoを始める魅力やメリットについて解説していきます。

15年以上の豊富な実績

SBI証券では2005年からiDeCoを提供し始めており、2023年6月時点では加入者数がNo.1となっています。

iDeCoは年金制度であるため、60歳になるまでは資金を引き出せません。長期にわたって資産形成が必要なため、15年以上の運営実績があることは安心につながるでしょう。

手数料が0円

SBI証券でiDeCoを始めると、口座開設と運用管理手数料が無料です。金融機関のなかには、運用管理手数料がかかってくるところもあります。しかし、SBI証券では、年金資産残高に関わらず誰でも0円のため、無駄な費用がかかりません。

長期で運用するからこそ、コストをできるだけ抑えられるのは魅力の一つといえるでしょう。

多様なニーズに応える豊富な商品数

様々な投資ニーズに応えるため、豊富な商品数を揃えているのもSBI証券の特徴です。特に低コストにはこだわっており、信託報酬が低い商品ラインナップも魅力の一つです。

また、多様なニーズに応えられるよう、インデックスファンドやアクティブファンドまで商品が充実しています。

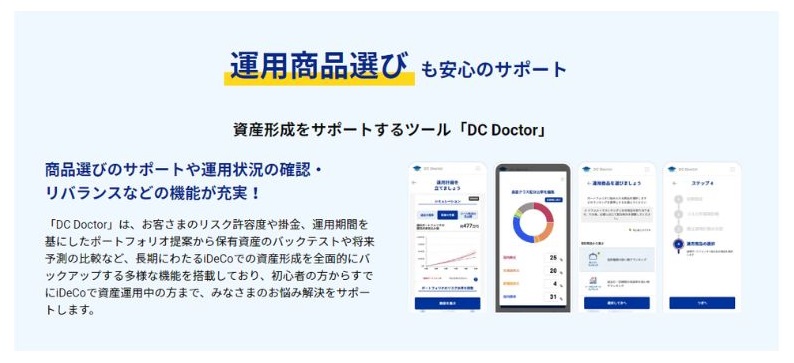

安心のサポート

SBI証券では、資産形成をサポートするツール「DC Doctor」で利用者の悩み解決の手助けをしています。

「DC Doctor」は、これからiDeCoを始める人に向けて、それぞれのニーズにあったポートフォリオの作成や運用商品選びのサポートをしてくれます。

また、すでに資産運用している人にとっては、運用状況の確認やリバランス提案などの多様な機能も便利です。

このようなサポート体制が整っていることにより、利用者は安心して資産形成ができるのでしょう。

顧客満足を追求するSBI証券の努力

最後に、「顧客中心主義」のもと顧客満足を追求するSBI証券の企業努力を取材しました。

担当者様

SBI証券は「顧客中心主義」のもと、「業界最低水準の手数料で最高水準のサービス」を提供し、「証券投資の大衆化」を目指すべく、投資環境を整えたプラットフォームを提供することに努めています。

また、「ゼロ革命」の実施には、「収益力の強化」「収益源の多様化」が不可欠で、そのためにさまざまな施策に継続して取り組んでいます。

お客さまに純粋に充実した商品・サービスが提供できるよう、国内株式の委託手数料を無料化しても、他の商品・サービスを含めて、十分な採算性のもとで事業を継続できるように準備を進めてきました。

顧客の流出入が激しいオンラインサービスで支持を得続けるには、価格優位性だけではなく、最適な取引環境やサービス、ニーズの高い商品の提供をタイムリーに行うことが非常に重要だと考えています。

お客さまから直接いただくサービスの改善要望は特に注視しており、経営層含め1つ1つの要望に目を通しています。その中でも特にUI/UXについては重要視し、スピーディな改善を心掛けております。

まとめ

以上が、ゼロ革命や新NISA、iDeCoが評判のSBI証券について、調査や取材で分かったことです。

オンライン証券の先駆者として画期的なサービスを展開し続けることで、口座数、預り資産残高、個人株式委託売買代金において業界トップの地位を築き、業界で圧倒的なシェアを獲得しています。

また、SBI証券のユーザーからは手数料の安さや商品の豊富さ、安心できるサービスなどが高い評判を得ていることも分かりました。

資産形成の必要性が高まるなか、顧客中心主義を掲げ投資経験のない人から投資上級者まで幅広い顧客のニーズに応えているSBI証券は、今後も注目の企業だといえるでしょう。

会社概要

| 商号 | 株式会社SBI証券 |

| 金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長(金商)第44号(2007/9/30) |

| 銀行代理業者許可番号 | 関東財務局長(銀代)第12号(2007/9/19) |

| 商品先物取引業者許可番号 | 経済産業省20230227商第1号 農林水産省指令4新食第2796号 |

| 本店所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |

| 資本金 | 54,323,146,301円 (2024年3月31日時点) |

| 代表取締役社長 | 髙村 正人 |